デンタルニュース

日頃の習慣で歯茎が下がる!?予防法を解説

日本橋の歯医者「日本橋グリーン歯科」デンタルニュース担当スタッフ、歯科衛生士の平野です。

「以前より歯茎が痩せてきた」

「歯が長くなった気がする」

そう感じたことはありませんか?

健康な歯茎であっても、年齢を重ねるにつれて自然と歯茎が痩せて下がってきます。しかし年齢以外にも、歯周病や不適切なブラッシングなどによって歯茎が下がることがあります。

歯茎が下がると、見た目への影響以外にも、虫歯になりやすくなったり、歯がしみてしまう知覚過敏の症状が出たりと様々な問題が発生してしまいます。

また、一度歯茎が下がると自然に元に戻ることはなく、元に戻すためには外科手術が必要であったりと簡単ではありません。

そのため、歯茎が下がらないよう予防することが大切です。

この記事では、歯茎が下がるのを予防するためにできることを解説しています。

今日からすぐに取り入れられることばかりなので、歯茎の下がりが気になっている方は、ぜひ参考にしてみてください。

口腔衛生習慣

歯茎が下がる原因に、歯周病や不適切なブラッシングなどが挙げられます。

そのため、口腔衛生習慣の見直しが大切です。口腔衛生習慣には、自宅で自ら行うセルフケアと、歯医者で受けるプロケアがあり、どちらも必要不可欠です。

セルフケアとプロケア、それぞれについて解説します。

①セルフケアの見直し

適切なブラッシング

歯周病が進行すると、歯を支えている周りの骨が溶けて歯茎が下がってしまいます。

歯茎が下がらないようにするには、歯周病予防につながる適切なブラッシングを行う必要があります。

ブラッシングは、可能であれば1日3回、出先などで難しい場合は最低1日2回は行いましょう。

プラーク(歯垢)は歯と歯茎の間に残りやすいため、歯ブラシを歯と歯茎の境目に当てて小刻みに動かします。

ブラッシングはプラークを落とすことが目的です。ささっと短い時間で終わらせてしまうと、プラークが落としきれていない可能性があります。しかし、ブラッシングの時間が長ければ良いというわけでもないので、ダラダラ磨くのではく、磨く順番を決めて隅から隅までプラークを落とすつもりで磨きましょう。

力を入れすぎない

ブラッシングの際に強い力で磨くと、歯茎を傷つけてしまい、歯茎が下がる原因となります。

また、力を入れすぎると歯ブラシの毛先が広がってしまい、プラークを取りきれず磨き残しが発生してしまう可能性があります。

実は、私も以前ブラッシング圧が強かったため、歯茎が退縮してしまっている部分があります。頑張って磨こうとすると余計に力が入ってしまうかもしれませんが、プラークはゴシゴシと強くこすらなくても優しい力で落とすことができます。

ブラッシングの適正な力加減は、100〜200g程度と言われています。

私は学生時代にはかりを使用して適正な力加減を練習したことがありますが、思っていたよりもかなり軽い力でした。

とは言え、目安の数字だけではなかなか想像がつかないと思います。最近ではブラッシング時に、過度な力が入るとカチッと音が鳴り知らせてくれる歯ブラシも販売されているので、力加減に自信のない方はそのような商品を試してみると良いでしょう。

歯間のケア

フロスや歯間ブラシを使って歯と歯の間のケアをすることで、歯ブラシのみでは磨けない部分のケアができます。

歯ブラシのみでは歯と歯の間にプラークがついたままになってしまい、そこから歯周病が進み歯茎が下がる原因となってしまいます。

フロスや歯間ブラシは使い慣れるまでは時間がかかり大変ですが、毎日使用しましょう。

②プロケアを受ける

プロケア

毎日のセルフケアはもちろん大切ですが、健康なお口の中を保つためにはプロケアである歯医者での定期的なクリーニングを受けることも大切です。

どんなに綺麗に磨けている方でも、数ヶ月期間が開くと少量の歯石がついてしまいます。

定期的に検診やクリーニングを受けることで、歯周病の初期段階で気がつくことができます。

また、歯茎の下がりに気がついていない場合でも、歯医者で診てもらうことで早期発見できることもあります。

ブラッシング指導

プロケアでは、クリーニングのみではなくブラッシング指導も一緒に行っていることがほとんどです。

ブラッシング指導では、正しい磨き方や適切なブラッシングの力加減も確認できます。

お口の中はひとりひとり違います。歯並びの関係で磨きにくいところがあったり、被せ物の有無でお手入れ方法も変わってきます。

歯医者のブラッシング指導では、実際にお口の中を診てもらいながら自分に合ったブラッシング指導を受けることができます。

検診・プロケアの頻度

検診やプロケアを受ける頻度は、お口の中の状況によって変わってきます。

歯周病にかかっていたり、歯周病の予防のためには3ヶ月前後での頻度で受けることが多いでしょう。

特にお口の中に問題がなくても、少なくとも半年〜1年に1回の頻度で受けることをおすすめします。

生活習慣

歯茎が下がる原因に、日々の生活習慣によるものも挙げられます。ご自身に当てはまることはないか見直してみましょう。

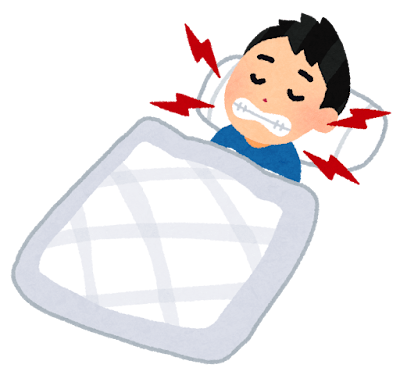

①歯ぎしり・食いしばり

ストレス対策

歯ぎしりや食いしばりは、歯茎にとても負担がかかり歯茎が下がる原因となります。

歯ぎしりや食いしばりの多くは、無意識のうちに行われています。ストレスや緊張を感じているときや何かに集中している時に起こりやすいです。

私も集中している時に、ふと気づくと歯を噛み締めていることがありました。

日中の歯ぎしり・食いしばりは意識的に治せるので、注意して気をつけてみてください。

また、ストレス対策として、リラックスできる時間を作ることも大切です。

マウスピースの使用

寝ている時の歯ぎしりや食いしばりは、意識的に防ぐことができません。

そのため、マウスピースの使用で、歯ぎしりによる歯茎へのダメージを軽減していきましょう。

マウスピースは用途によって素材や厚みなどが変わってきます。インターネットで購入できるものもありますが、自己判断で選ぶのではなく、歯医者で相談し作製してもらうことをおすすめします。

②嗜好品・飲食

タバコ

タバコによる喫煙は、お口の中の血の巡りを悪くしてしまい、歯茎に栄養や酸素が行き届かず、歯茎が下がりやすいです。

喫煙していて歯茎の下がりを気にされている方は、禁煙をおすすめします。

水分の摂取

水分を摂取することで、唾液の分泌が促進されます。唾液の洗浄効果により、お口の中の細菌の増加を抑えます。

そのため、健康的なお口の状態を保ちやすくなります。

栄養バランスの良い食事

健康な歯茎になるための栄養素は、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンB群が効果的とされています。

ビタミンAは、皮膚や粘膜を正常に保つ働きがあります。

ビタミンCは、歯茎の成分であるコラーゲンの合成に欠かせない栄養素です。

ビタミンB群は、細胞の再生やエネルギーの回復に必要です。

まとめ

歯茎の下がりを元に戻すのは簡単ではありませんが、今以上に下がらないよう予防する方法はあります。まずは今すぐできることから始めてみましょう。

また、歯茎の下がりを放置してしまうとさらに歯茎が下がったり、虫歯や知覚過敏のリスクもあります。

痛みや不快な症状がなくても、少しでも歯茎が下がったと感じるようであれば、歯医者で相談しましょう。