Author Archive

歯の色をきれいにしたい!

歯の色について話題になることがあります。

歯の色のお悩みは大きく二つに分けることができます。

まず歯自体の色のトーンを明るくしたいという悩み、もう一つは歯についている色素を落としたいというもの。

ホワイトニングをすればいいんですか?と聞かれたりしますが、詳しくはこのどちらのお悩みなのかによって治療の方法が変わっていきます。

たとえば芸能人の歯をイメージしてみてください。

歯並びも整っていて、まるで陶器のように透き通り、真っ白にみえますよね。

あんなふうに真白で透明感のあるような歯の色をイメージするのならば、ホワイトニングがおすすめです。

歯の外側を覆うエナメル質の色素を抜いて白く仕上げる治療です。

近年は自宅で気軽にホワイトニングできるようにもなり、これをホームホワイトニングと呼んでいます。

対して歯科医院で短期間に安全にプロが行うホワイトニングをオフィスホワイトニングと呼んでいるんです。

どちらも保険適用外になりますが、口を開けたときに見える部分をまとめてホワイトニングでき、結婚式前や写真撮影などを控えている方に人気のある治療です。

ほかには過去に治療をしたことのある歯が一本だけ暗く見えるときには、神経のない歯がトーンダウンしていることがあります。

この場合は神経管にお薬を入れて内部から明るくしていくホワイトニングの方法が効果的です。

また既に治療済みの歯であれば、理想の色のかぶせものに代えてしまう方法もあります。

それでは歯についている色素を落としたい場合はどうでしょう。

この原因はたばこのヤニ、コーヒーや紅茶、赤ワインなどのステインが沈着したもので、お茶わんの茶渋のようなイメージです。

歯ブラシの当たりにくいところに主に沈着するもので、歯科医院で歯科衛生士がきれいにお掃除してくれます。

機械や特別な器具を使って色素を取り除きます。

その後の再沈着を防ぐ為に歯の表面をきれいに磨き上げます。

この治療は歯ぐきの近くのお掃除もできるので、繰り返すと同時に歯周病にもなりにくいメリットがあります。

色のつきやすい方は数ヶ月で沈着してくるので、色がついたら美容院のように歯医者さんできれいにするとその他の病気をチェックしながら、お掃除できるので一石二鳥ですね!

こちらは保険適用になる治療がほとんどです。

いずれにしても、歯の色味で困っていたらまずは日本橋グリーン歯科へご相談ください。

PMTCでインフルエンザを予防しよう!

インフルエンザ流行の季節です。

12月になり、インフルエンザが流行する季節となりました。

インフルエンザの予防法といえば

①手洗いうがい

②十分な睡眠

③人込みでのマスク着用

などですが、最近の研究により、口腔内を清潔に保つことがインフルエンザ予防に繋がることがわかってきました。

口腔内の細菌がインフルエンザウイルスの手助けをしている!?

インフルエンザウイルスは、鼻から喉(のど)にかけての粘膜の細胞にくっついて侵入します。

ただし、粘膜はタンパク質で覆われているため、インフルエンザウイルスはなかなかくっつくことはできません。

ところが口の中の細菌は、インフルエンザウイルスが細胞にくっつき、侵入するのを手助けするのです。

「プロテアーゼ」「ノイラミニダーゼ」という酵素をつくりだし粘膜を覆っているタンパク質を破壊してしまうのです。

また細菌が出す毒素(内毒素)は、粘膜に炎症をおこし感染をさらに拡大させてしまいます。

細菌が繁殖した口の中は、インフルエンザウイルスにとって格好の環境なのです。

口腔内の細菌が多いとインフルエンザの薬も効かなくなる!?

インフルエンザウイルスは細胞内に入り込み、ほかの細胞に感染を広げる際、ウイルスの表面にある「ノイラミニダーゼ(NA)」という酵素を使って自身を細胞表面から切り離します。

タミフルやリレンザなどのインフルエンザ治療薬は、この(NA)の働きを妨げることで感染拡大を防ぐ薬です。

しかし研究により口の中の2種類の細菌が、(NA)を作り出しウイルス増殖の手助けすることがわかりました。

口腔内の細菌が多いと、インフルエンザ薬が効かない可能性があるのです。

PMTCで口の中の細菌を減らそう!

お口の中の細菌の数は個人差がありますが、およそ1,000億~1兆個といわれています。

細菌数は個人差が大きく、歯垢や歯石が多く汚れの目立つ人の口腔内には、綺麗な人の10 倍ぐらいの細菌がいます。

「PMTC」とは、Professional Mechanical Tooth Cleaning(プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)の略です。

日本橋グリーン歯科では歯科衛生士が、様々な器具や機械を使って歯と歯の間・歯と歯肉の境目などの汚れや歯垢(プラーク)、歯石を徹底的に除去します。

定期的にPMTCを受けることで、お口の中の細菌を減らすことができます。

PMTCは自費治療ですが、たばこやコーヒー、紅茶などによる歯の頑固な着色や汚れも時間をかけて徹底的に落とすことができます。

虫歯や歯周病を予防するためには、3か月に一度の受診をお勧めしています。

今年はインフルエンザ予防の一環としても、当院で「PMTC」を受けてみてはいかがでしょうか?

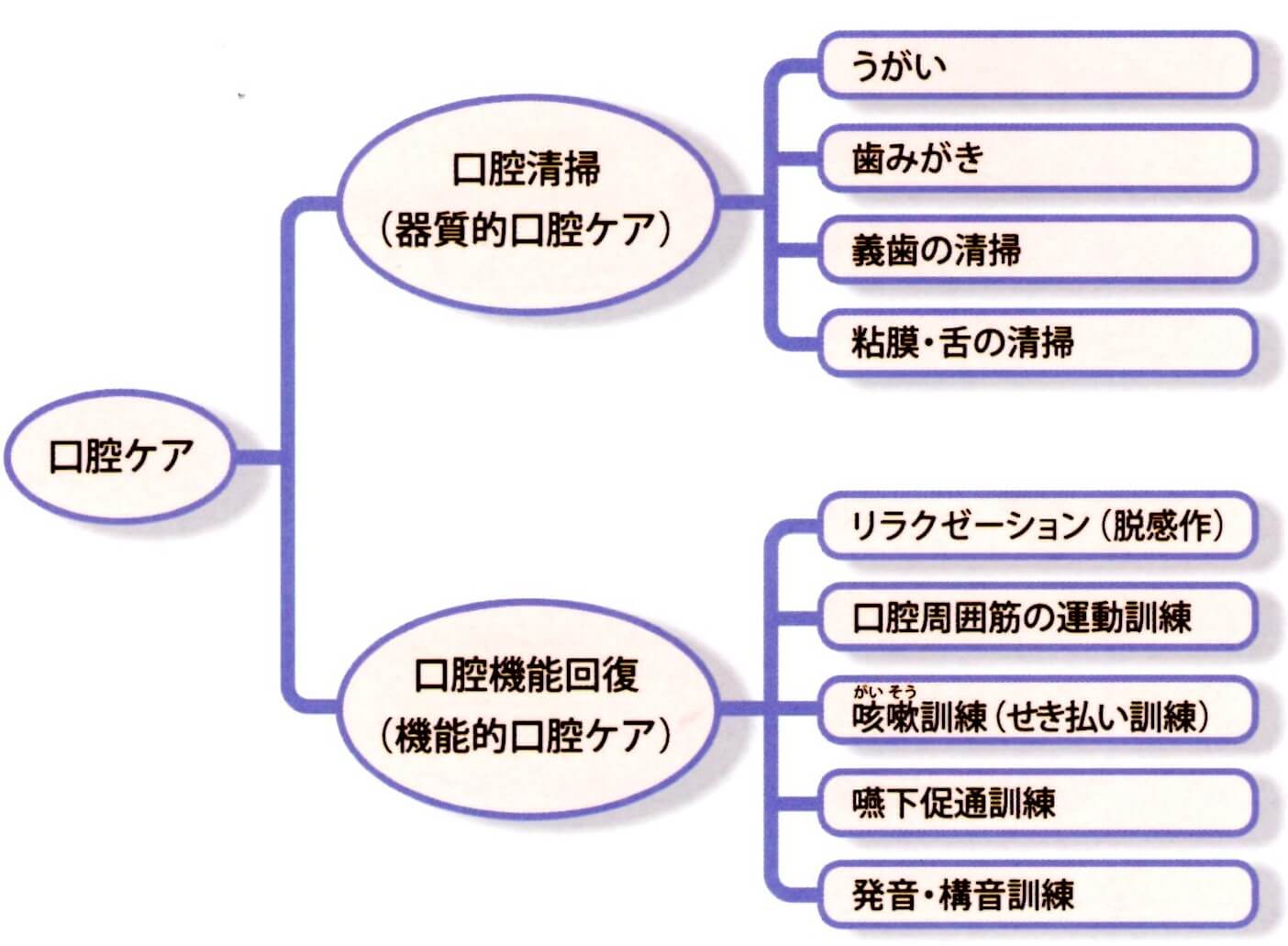

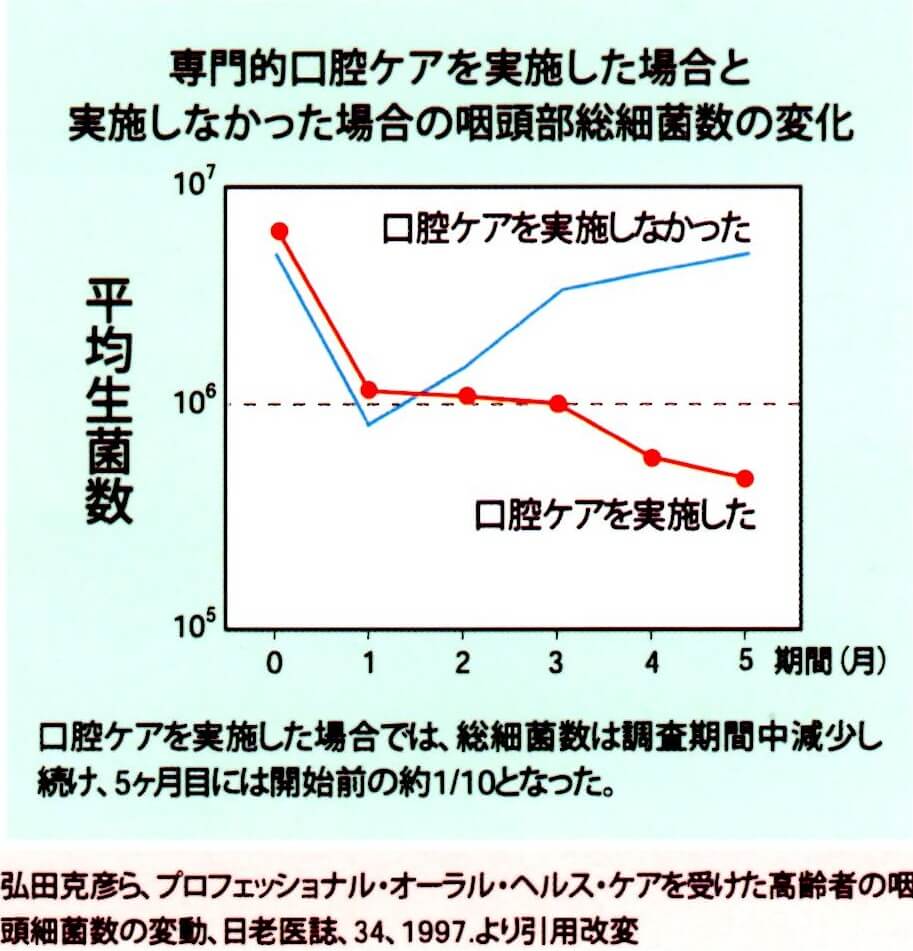

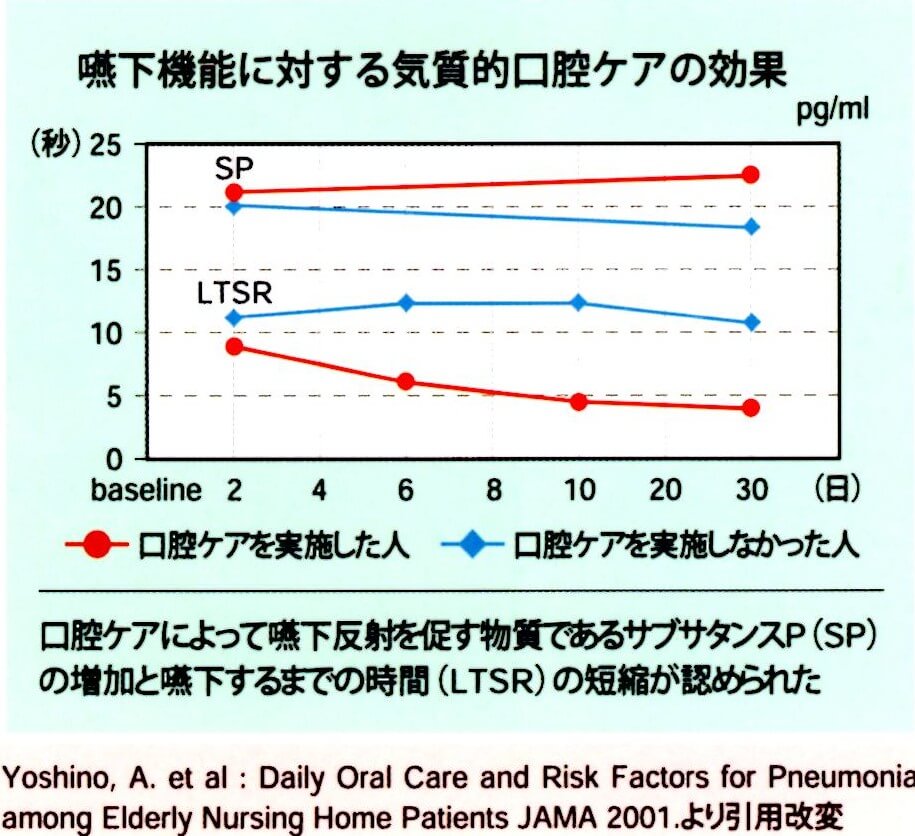

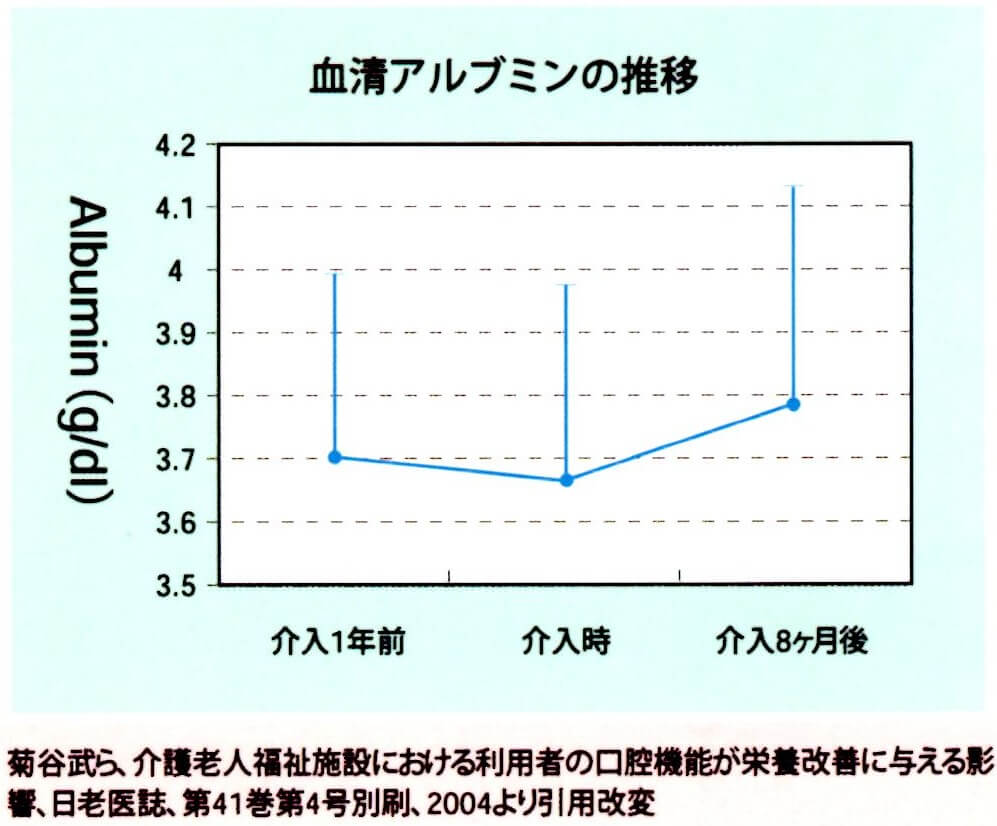

口腔ケアについて

歯の神経のお話

夜に歯が痛くなって辛かったとか、冷たいものや暖かいもので歯が痛くなって辛かったという方がいらっしゃいます。

虫歯菌が穴をあけているのかしら・・・と聞かれることがありますが、どんなことが起きてこのような症状になっているのでしょうか。

歯の中には神経が通る管があります。

実はその神経が炎症を起こすことでこの痛みを引き起こします。

冷たい水がしみるくらいの症状ならば様子を見たり、削れた歯の根元を修復すれば回復するのですが、バイ菌の進行程度や神経の症状があまりにもひどく出てしまうときには、この神経をとる治療をしていくことになります。

この処置を抜髄(ばつずい)と呼んでいます。

歯の神経があっても神経をとってもそれほど変わらないとおっしゃる方もいますが、歯の神経をとると歯にはどんなことが起きるのでしょうか。

実は神経をとった歯はドライフラワー状態と言えば分りやすいでしょうか、血流がなくなり枯れ木を歯ぐきが抱えている状態になります。

栄養の届かなくなった歯はとてももろくなって色が変わってきます。

前歯で、一本だけ色が違う人を見かけたことはありませんか?

白く艶のある歯ではなくなって、グレーっぽいような茶色っぽい色に変わっていきます。

感覚もその歯自体からは受けることが無くなるので、神経のない歯だらけになれば味や細かな温度変化も感じにくくなってしまいます。

できる限り歯を残して、自分の歯で噛んでほしいという願いとともに、できるだけ神経も残したいというのが今の歯科界のほぼ共通の考え方になっています。

しかし一度神経の治療をしたは歯は、このような理由で、とてももろく栄養が通っていない状態なのでトラブルも少なくありません。

一度神経をとる治療をした神経管を再度お掃除していかなくてはならない時もあるでしょう。

これは歯の根の先に膿がたまってしまったり、最初の神経処置の結果が思わしくなかったときに必要になります。

これらの治療を済ませた後は人工の神経管を埋める材料で覆って、金属をかぶせたり治療の穴をふさいだりして結果的に修復していくのです。

神経の治療は時間も治療回数もかかるので、通院が嫌になってしまう人もいますが、根気よく続けてほしい一番必要な治療の過程の一つになります。

目に見えない部分ではあるのですが、非常に細かく丁寧な処置が必要になるところで、小さなお口の中で感染した神経の管をお掃除していく必要があります。

治療中は口を開け続けていただくことになるので、辛いところではありますよね。

しかし、根気良く細菌に侵された部分を取り除き、洗浄してきれいにしていくので長引く痛みや不快感から解放されるために必要なことなのです。

このような治療を受けずに自分の歯で美味しくしっかり噛むためにも丁寧なお口のケアは欠かせませんね。

歯に関する豆知識、あれこれ

毎日なんとなくお口のケアをされていることかと思いますが、皆さんはどんなことをしているでしょうか。

歯磨きを一日二回だけです。とか、一日3回食後3分以内に3分間しています。とか、人それぞれだと思います。

そんなケア方法やケアグッズ、はたまた歯科医院にのぼるまで、たまにはちょっとした話題で一息ついてみてはいかがですか

このごろ、100円均一ショップなどでも歯科グッズを取り扱っていたり、エステサロンや審美歯科での治療などもよく知られるようになるなど、歯科への関心も割と高まって来ているようです。

とても大雑把ではありますが、毎日かかわりのあるお口への関心を高めていただくために、歯科に関する豆知識をご紹介しましょう。

まず 歯科の先進国と言えばスウェーデンです。かつては多くの虫歯患者がいたと言われますが、予防歯科を確立した国と言っていいでしょう。

いまも多くの歯科関係者がスウェーデンに勉強の為、視察に足を運んでいます。

スウェーデンは3歳から19歳まで歯科治療はおおむね無料です!

日本の歯科治療も無料であれば、もっと子供が沢山歯科医院に来て予防に取り組んでくれるのでしょうか。

虫歯を防ぐ、または虫歯にならない糖として有名なキシリトールはフィンランドで初めて実験、その効果が証明されました。

1976年のお話です。今ではガムやチョコレート、飴など多くの商品に添加されていますね。

虫歯を防ぐものの代表と言えばフッ素。聞いたことがない人はいないかもしれませんね、今では有名な物質です。

お茶や海藻にも含まれるものなので、歯科医院での予防治療に積極的に使われています。

海外では食塩や水道水にあらかじめフッ素を入れて、国民の虫歯予防を促進している国もあります。

医療水準は高いものの、医療保 険制度の問題から、お金が払えない人は良い治療が受けられない、医療格差のあるアメリカ。

特に歯並びや、白くない歯は、貧しさを連想させてしまいます。

歯科の治療の中でも専門医がいろいろと分かていて、歯科治療の内容によって別の専門医のオフィスを訪ねることもしばしば。

欧米では補助用具の歯間ブラシよりも、フロスを好んで行っている人が大変多いです。

歯ブラシとフロスはセットで考えている人も多く、当たり前のようにフロスをしているシーンが映画やドラマ、CMなどで出てきます。

日本でも多くの種類を見ることができるようになりましたが、さまざまなフレーバーのフロスや歯科関連グッズが多く売られていて面白く、お土産にする人もいるようです。

なんとなく ルーティンになっているお口のケア。

それでも世界をちょっと見てみると一つ一つが面白いですね。

噛むことって大切です

ストレス社会と言われて久しいこのごろですが、歯ぎしりやかみしめによる歯の破折、歯周組織へのダメージ、顎関節への影響や頭痛肩こりなど、クレンチング症候群というものがあります。

噛みすぎてトラブルになる近年、マウスピースを使用して噛む力を和らげるような治療も増えています。

であれば、あまり噛まないほうがいいのかしら?という疑問があったのでお話していきます。

マウスの実験などから噛まない環境を作ったものと噛むように餌を加工した環境を作ったもので比較した結果に大きく差が出ました。

最終的に迷路を抜けるというテストから、噛むことを教えたマウスの方が良い結果を出すことがわかりました。

昔、火のない時代には硬い実などをすりつぶすか砕いて食べていました。

そのころの人間はあごがしっかりしていて、今でいう親知らずという三番目の大臼歯まで生えていることが普通でした。

近年、柔らかい食べ物が増えてきたせいで、顎が発達せず、親知らずは生えることが遅いどころか、退化してしまっている人がどんどん増えているのです。

しっ かりと噛むことをすると、唾液が多く出てきて、歯周組織や、骨が噛む力を受け止め、筋肉がそれを助け刺激となって働きます。

結果的に脳の発育や、成長を助け良い結果をもたらすのです。

幼稚園児の実験では良く噛む子に知能指数が高い子が多いことが分かっています。

記憶力が高まり、学習に関係する物質が多く分泌されたり、血流が良くなるので太りにくく、健康になると言われています。

ストレスが多いときにスルメをかじります、とかガムを噛みますという声を聞きますが、これは正しい対処法と言えます。

イライラを抑えるためにストレスを逃がし、噛むことで血流を良くしていくからです。

スポーツ選手が試合中にガムを噛んで集中力を高めるのもよく知られていることですよね。

眠気防止にガムを噛むのも同じ理由です。

よく噛んで唾液が沢山出てくると、口臭の予防、酵素が多く含まれるために身体の働きを効果的に促すなど利点が沢山あるのです。

小さな子供が生でニンジンを食べるのが好き、と聞くとうれしくなります。

逆にファストフードのハンバーガーにポテトという組み合わせでは、噛まないマウスと同じ結果が出ることが予想されてなんだか悲しくなります。

噛めないような歯並びの子供や、治療を怠って噛む歯がない部位が存在する場合はこのようなストレスを逃がす場が減っていることになります。

また、しっかりと噛むと歯に汚れがつきにくくなります。噛めない部位の歯には汚れがたまってきます。

お口の汚れ具合も、噛む、噛まないで大きく変わってきます。

80歳までに20本の歯を残しましょうという8020運動もあるように、高齢者がしっかりと噛める歯を持っているということは認知症を予防したり、誤飲、誤えんを招きにくくなるよう舌がよく動いたり、唾液がしっかりと働くなどの効果も期待できます。

口の中の汚れが細菌性の肺炎を招くとも言われています。

口の中が汚れないためにも歯をしっかりと使って噛んで、しっかりとお手入れをすることが高齢者にも大切なことになってきます。

しっかりと正しく噛むということは、とても大事なことなのだといえると思います。

くいしばりのリスクについて

歯をぐっと噛んで我慢、などというふうに耐えてきたぞという方。

クレンチング症候群という言葉を聞いたことがありますか?

歯を食いしばる癖のことですが、ストレスが多くかみしめる方に多く発症する症状で、その結果は身体に大きな影響があることがわかってきています。

実際、歯でぐっとかむときには自分の体重と同じくらい、平均50~60キロ程度の力がかかっていると言われています。

おせんべいを噛むときには50キロ、フランスパンをかじるときは30キロ、歯ぎしりをするときには80キロほどの力がかかると日本歯科医師会でも説明しています。

実際数字でみてみると、人間は毎日これだけの力をかけて何かを食べているなんて驚きですね。

一時的に食事でかかる力に関しては必要だとしても、ぐっとかみしめる無意識の時間が長く続いてしまえば、身体に大きなダメージが起きてきます。

その症状は結果どんなことが起きてくるのでしょうか。

たとえば、歯がこすれ合い削れて来たり、歯が折れたり、亀裂が入ってしまってそのヒビから知覚過敏が起きることがあります。

また、強い力を常にかけるために肩こりが起きたり、顎関節症を招くこともあります。

歯から歯の周りの組織にかかる負担から、炎症を起こしたり歯周病になったり、歯がぐらついてくることも予想されます。

クレンチング症候群という耳慣れない言葉ではありますが、このような症状になる前に早めのチェックをして対処をしていきたいものです。

クレンチング症候群にならない ように、以下の項目をチェックしてみましょう。

鏡で見たときに、上と下の歯のかみ合わせの部分がすり減って見えたり、平らになっていたりしませんか。

舌の脇の部分に、歯の形がついて波のようにみえませんか。

頬の内側、歯に当たる部分に白く見える線やなにか異変がありませんか。

歯と歯茎の境目に削られたような不自然な傷がありませんか。

あごの関節や、エラのあたりを押すと筋肉に痛みが出ることがありませんか。

このようなことが思い当たる方はクレンチング症候群予備軍の可能性があります。

もし思い当たる方は症状を感じるようになる前に予防をしていきましょう。

クレンチング症候群の予防のためには、首周りの筋肉や肩の凝りなどをほぐすよう心がけたり 、上と下の歯が触れていると感じた時には極力噛んだ歯を緩めてみましょう。

イライラやかみしめを分散するようにガムを噛んでみたり、かみしめているあごの関節や、口の中をマッサージするように緩めてみるのもよいでしょう。

噛み合わせを歯医者さんで見てもらったり、強い力を直接かけないようにマウスピースを作ってもらうこともよい方法です。

ご不明な点は日本橋グリーン歯科へご相談ください。

ストレス社会だと言われる昨今、このような癖や悩みとうまく付き合えるよう、早いうちに対処していきましょう。

口内炎について

口内炎とはなんでしょうか。

調子の悪い時や季節の変わり目、忙しく感じる時などお口の中にできて痛むことがありませんか。

お醤油など塩分のあるものがしみたり、歯に当たって痛みがあったり、できてしまうととても厄介ですね。

口内炎とは、口の中の粘膜の部分に起こった炎症をこう呼びます。

状態や原因などからいくつかの種類に分けることができます。

口内炎の種類について

口内炎とよばれるものの中で最も多いのがアフタ性口内炎というタイプです。

白くて、周りが赤い円形やだ円形にみえます。だいたい直径2mmくらいのものです。

体調不良の時にできると言われていますが、原因ははっきりしていません。

口の中の粘膜が赤くなったり、白濁していたり、ヒビが割れていたりするときはカタル性口内炎を疑います。

装着した入れ歯や矯正のための器具などで、口の中に刺激があった場合、虫歯や歯周病などにより、お口の環境が良くない時にかかることがあります。

単純ヘルペスウイルスなどの感染を原因とするヘルペス性口内炎などのウイルス感染による口内炎を、総じてウイルス性口内炎と呼びます。

ヘルペス口内炎とは、口唇や口の粘膜に小さな水疱ができたり、それが破れてしまい、びらんや潰瘍が起きてしまうことがあります。

痛みが大変強いのが特徴です。

カビ菌の一種、カンジダ菌によって罹る口内炎をカンジダ性口内炎といいます。

痛みはあまりないのですが、口の中に白いコケのような斑点ができてきて、放置すると口から喉、食道、肺まで広がる可能性があります。

免疫力低下のときにかかることがあります。

ほかには、食べ物によるアレルギー性の口内炎や、ヘビースモーカーが罹りやすいニコチン性の口内炎などがあります。

治りのわるい口内炎は、初期の口腔ガンが疑われることがあります。

気になるときには早めに日本橋グリーン歯科へご相談ください。

口内炎ができてしまったら

口内炎で最も大きな原因として考えられるのは抵抗力が低下していることです。

確かな原因がわからないものもありますが、免疫力が落ちた時に口の中の細菌が口内炎を引き起こしたり、内臓障害が原因となっていることもあります。

予防法は、栄養のバランスに気をつけて、睡眠を多く取ること、ストレスをためないようにするなどできることをしていきましょう。

お口の中を清潔にすることも忘れてはいけません。

正しい歯磨きをして、洗口剤をしようしたり、イソジンを使ってうがいをしてもよいでしょう。

口内炎ができている時は刺激のある食べ物を避け、口内炎に塗る薬を使ってみたりすると痛みが楽になるでしょう。

はちみつもよいと言われていますが直接口内炎に塗ると、とても刺激があるので、飲料に溶かして飲むとよいでしょう。

ほおっておいても1 週間程で治ってくるものですが、同じ場所だけに何度も繰り返してできたり、いつまでも治らなかったり、ひどくなっている時には早めに歯科医院で見てもらうことをお勧めします。

お口の汚れを確認してみましょう

お口の汚れを確認してみましょう

「毎日歯磨きをしています。」という方でも磨き残しはどうしてもあるものです。

それを少しでも減らして、きれいなお口の環境になるように指導を受けることがあると思います。

そのようなとき、歯を赤く染めてみたことが無かったでしょうか。

子供のころ、幼稚園や保育園、小学校などでも虫歯予防デーや、何かのイベントにからめて

お口を見てみる機会があった方もいらっしゃるかもしれません。

同じような歯科医院でもこのような機会を作ってお口の汚れを確認してもらうことがあります。

お口の汚れに赤く色をつけることを「染めだし」と呼んでいます。

このときに着くおもに赤い色の液は「歯垢検査薬」というもので、染め出し剤などとも呼んでいて、染める対象のものは歯ではなく、実際はお口に残った歯垢を染めています。

歯垢は歯より少し黄色がかっているような、白色系なのでただ鏡をみてもなかなかわからないものです。

そのため、この歯垢を染め出して、磨き方のクセや苦手な部分をわかりやすくしているのです。

この歯垢とは、そもそも何でしょうか。

これは、プラークという名前があり、おもに最近の塊だと言えます。

虫歯や歯周病の原因になるもので、放っておくと唾液中のカルシウム成分と結合して硬い歯石になっていきます。

歯石になってしまうと、もう歯ブラシで取り除くことはできません。

その前に、毎日の歯ブラシでできるだけ、この歯垢を取ってしまうことが大事なのです。

染め出しをしたら

赤く色のついた歯垢は、歯ブラシのあたっていなかったところを示しています。

これをスコアにてわかりやすく上達したものを数値化して患者さまにお話ししたりすることもあります。

力を磨いても歯ブラシの毛先は逆に開いてしまい、磨きたいところに歯ブラシが当たらないので、適切な圧と、ブラシの動かし方、歯ブラシ以外の補助用具と呼ばれる、デンタルフロスや歯間ブラシなどの使い方も指導してもらいましょう。

染め出し剤ってどんなものなのでしょうか?

このごろ、一般のドラッグストアなどでも染め出し剤が販売されていたりします。

その形状は主に、液体や、ジェルタイプ、粒になっていたり、歯磨き剤に色が付いているものなどもあるんです。

この赤色は食用である色素を使っていますので、人体には無害です。

染め出しをしたら

歯科医院ではドクターや歯科衛生士が歯垢を赤く染めだしていきます。

歯ブラシや綿棒、綿を小さく丸めたもので色を漬けていきます。

そのあとは軽く1回から2回うがいをします。

鏡を使って色のついている部分を確認してみましょう。

この汚れが無くなるように工夫をして優しく汚れを落としていきましょう。

最後にもう一度確認染めといって染め直してみることもあります。

きちんと汚れが落ちていれば、このとき、歯の表面に残る色はないことになります。

毎度同じところに汚れが付いていたり、どうしても落ちない汚れがあるときには、それを取り除くための方法をドクターや歯科衛生士に相談しましょう。

毎日確実についてしまう歯垢を残さないように、歯磨きの腕をあげていけたらいいですね。

虫歯あれこれ

虫歯あれこれ

虫歯と言うとどんな状態を思い浮かべるでしょうか。

よくアニメなどでは真っ黒で穴があいていたりするものを見ることがあるかもしれません。

そのような虫歯がお口にあったとしたら、多分大きな痛みが出てしまっているでしょう。

目で見てわかるような虫歯になってからだと治療は大掛かりになることもあるのでそのような状態になる前にできるだけ早く見つけられればいいと思いませんか?

虫歯とは何でしょう。

虫歯はカリエスと言い、歯を蝕んでいく細菌の仕業によりできるものです。

その細菌がたまりやすい場所、磨きにくい場所などは虫歯の好発部位といって、非常に虫歯になりやすい個所だと言えるのです。

虫歯になりやすい部位は?

それは、歯と歯が隣り合っている間の部分です。隣接面のカリエスと呼んでいます。

隣の歯が邪魔しているので、虫歯ができても気づきにくく危険な部位でもあります。

デンタルフロスでのお掃除が適しているのですが、そのフロスをこの隣接面に通した時、糸の繊維がほどけるようになった時はこの部位の虫歯の可能性がありますので、早めに歯医者さんに行きましょう。

他には奥歯のかみ合わせの部分、咬合面と言われる部位です。

よく奥歯のかみ合わせの部分にキャラメルなどが詰まってしまったりしたことはありませんか?

あの咬み合わせの溝は虫歯の好発部位です。歯ブラシが届かないほど深い溝があるので細菌が潜みやすい部分なのです。

最後は歯と歯ぐきの境いの部分です。

歯周病が起こる原因にもなる場所ですし、それだけ歯磨きが難しい場所だと言えます。

年齢の高い人では、その歯周炎により歯ぐきが下がって、根面カリエスと言う歯の根っこの部分にカリエスができることがあります。

歯ぐきが下がると歯の根っこが出てきてしまうのですが、根の部分は、歯のほかの部分のように身体の中で一番硬いエナメル質では覆われていません。

ここはセメント質と呼ばれる柔らかく、虫歯に弱い特徴があります。

この部分は毎日の歯磨きで削れ易かったり、虫歯になりやすかったりするのです。

虫歯にならないような対策を

虫歯を防ぐには、毎日の歯磨きの技術を向上させることが挙げられます。

また、ブラッシングに加えて、補助用具と呼ばれるデンタルフロスや歯間ブラシなどをうまく使えるようになることが大事です。

取りきれない汚れを歯科医や歯科衛生士にクリーニングをしてもらって、ブラッシングの指導を受けることが虫歯予防への近道になります。